カリキュラム

1.教育理念

看護学は、さまざまな環境で生活している人々を理解し、個人又は集団の健康状態を生活や環境との関係を通して把握し、より健康になるための方策や健康問題に対する支援方法を追究する理論と実践の科学です。

本学では、看護学の考究、看護実践に関する総合的な能力の育成、幅広い人間性の涵養に重点をおいて編成された系統的なカリキュラムを準備しています。本学で看護学を学ぶ学生のみなさんは、4年間の学習を通して、心豊かな人間性、ヒト・人・人間を総合的に理解できる能力、自主的・自律的に判断できる能力、国際的な活躍ができる感性と能力などを身につけることを求められます。そして、大学4年間の学習成果を社会に還元できるようになることが期待されています。

学生のみなさんが、これらの能力を育むことができるように、本学では、4つの大講座の下に20の科目群を設置しています。これらの科目群を有機的に連携させ、基礎的な知識・技術、および、専門的な知識・技術を修得するためのカリキュラムを、みなさんの成長・学習段階を考慮して、学習効果が上がるように配置しています。

例えば、1年次から看護学概論や基礎看護学実習などの看護の専門科目を取り入れる一方で、基礎学力を身につけるための人間科学講座の科目群は4年間を通して学習できるようにしています。また、時間的なバランスも考慮しています。

看護学の追究は、大学4年間の学習で完結するものではありません。とくに、看護学の基盤であるヒト・人・人間を理解するためには、生涯にわたる研鑽が必要です。本学における大学生活を通して、人や社会を理解できるようなさまざまな経験をし、看護学を学ぶ喜びを味わい、豊かな感性が養われることを期待しています。

学生のみなさんが、本学で学ぶことにより、卒業時に身に付けてほしい能力を以下に掲げます。これらは、みなさんが看護職として躍進していくための基盤になる力です。4年間で地道に着実に力を蓄積していくように努力してください。

2.カリキュラムの概要

1)教育理念の基づくカリキュラム

本学の教育理念に基づいて、4年間にわたって多くの授業(講義,演習,実習など)科目が、順序性をもって配置されています。また、カリキュラムは、看護師の国家試験受験資格を満たすように作られています。

本学では、全国に先駆けて、平成23年度より、大学4年間かけて堅実に看護師教育を行うこととし、保健師と助産師の教育は大学院に移行させました。また高度な看護実践力を身につけるNPコースも大学院に設置しています。学部では、看護師としての基礎力と実践力を高めるため、充実したカリキュラムとなっています。

平成27年度入学者からは、4年間継続して行う「予防的家庭訪問実習」を1~4年次生の全学生に導入しています。予防的家庭訪問実習は、地域で生活する高齢者を定期的に訪問することを通して、生活と健康、地域環境等の関連性を理解する重要な実習です。既に、看護師の働く場は、地域へと拡大しています。本学は社会の変化を見据えた先駆的な実習を行っています。一方、近年の学校現場では、看護の知識・技術をもった養護教諭が求められています。本学における養護教諭養成課程(1種免許取得)は、このニーズに応えるもので、看護学教育に加え、養護教諭になるために必要な学習を行います。該当科目は選択です。

2)科目配置とカリキュラム

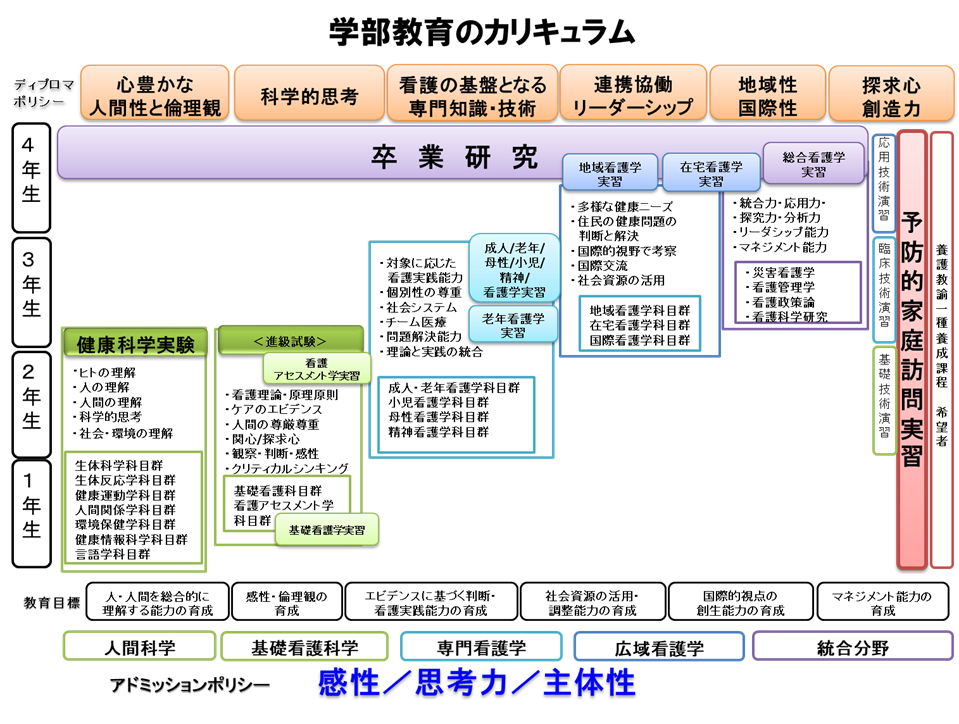

下図は、4つの大講座が担う科目や学習によって身に付けていく知識・技術・能力の概要を示しています。1年次、2年次には、主に理論や原則・メカニズムなどを学び、科学的な思考の基盤づくりをします。学年が上がるにつれて、視野を広げ、調整する力や判断力が身につくことを期待しています。特に、3年次には長期にわたる数種類の看護学実習があり、自律して行動する力が養われます。そして、4年次にはこれまでの学びを統合し、知識・技術の応用力や専門職業人としての態度を形成する科目を設けています。看護学実習においても、1年次の早期から4年次まで段階的に組み込み、並行して演習科目を配置し、看護技術が習得できるようにしています。講義・演習・実習を折り重ねながら進行させています。

図 令和4年度カリキュラム

本学では,体系的な教育課程を明確化するため、学習成果としてディプロマポリシーの達成にどの授業科目が寄与するかを示したカリキュラム・マップや、ディプロマポリシーの達成に向けてどのような授業科目が連携し年次配当しているかを示したカリキュラム・ツリーを策定しています。

このようなカリキュラムで学習を積み重ねることによって、入学時に皆さんが持っていた能力、即ち、アドミッションポリシーで示された能力を、ディプロマポリシーへと発展・進化させていくことを願ってカリキュラムを構築しています。

3.教育組織の概要

1)教育担当者と教員紹介

本学の教育は、豊かな教授陣、事務局(特に、教務学生グループ)、図書館、保健室、また、「看護研究交流センター」が担います。

2)教育担当者と教員紹介

教員組織は、大学の教育理念・教育目標に沿って構成されます。

本学では、4つの大講座20科目群からなっています。

(1)講座

講座とは、大学の講義(演習・実習等を含む)に責任をもつ教員組織のことです。

本学は、カリキュラムの構成上、大講座制(一つの講座に教授・准教授・講師・助教・助手などが複数いる構成)をとっています。大講座は、「人間科学講座」、「基礎看護科学講座」、「専門看護学講座」、「広域看護学講座」です。

(2)科目群

講座とは、大学の講義(演習・実習等を含む)に責任をもつ教員組織のことです。

本学は、カリキュラムの構成上、大講座制(一つの講座に教授・准教授・講師・助教・助手などが複数いる構成)をとっています。大講座は、「人間科学講座」、「基礎看護科学講座」、「専門看護学講座」、「広域看護学講座」です。

(3)看護研究交流センター

20科目群に加えて、看護研究交流センターがあり、教員も配置されています。地域の教育・研究拠点、地域貢献のための組織です。色々な機能がありますが、学部教育では、主に、「予防的家庭訪問実習」の運営を担います。

教員組織

|

人間科学講座 (7科目群) |

基礎看護科学講座 (2科目群) |

専門看護学講座 (7科目群) |

広域看護学講座 (4科目群) |

|---|---|---|---|

|

・生体科学 ・生体反応学 ・健康運動学 ・人間関係学 ・環境保健学 ・健康情報科学 ・言語学 |

・基礎看護学 ・看護アセスメント学 |

・成人看護学 ・老年看護学 ・小児看護学 ・母性看護学 ・助産学 ・精神看護学 ・NP |

・地域看護学 ・社会看護学 ・看護管理学 ・国際看護学 |

| 看護研究交流センター | |||