産褥1か月時の褥婦をもつ夫の産後パパ育休取得に対する思いに関する研究

母性看護学研究室 永松いずみ<外部リンク>

はじめに

政府は、育児休業(以下、育休)取得率の上昇を目指し、2025年には30%に目標を掲げ、父親の育休取得を促進しています。

これまでの育児休業、介護休業等育児又は、家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下育児・介護休業法)では、男性の育休取得の上昇を目指していましたが、制度的に取得期間が短い、職場での育児休業制度が未整備で、昇進や収入への影響が危惧されていました。さらに環境的にも会社内の無理解などによりその取得率は、上昇傾向を示してはいますが、女性に比し低い水準(2021年度13.97%)になっていました。(2021年度雇用均等調査 厚生労働省)。これらのことから今以上の休業取得を促進するには、柔軟で利用しやすい制度や環境整備が求められていました。

そこで2021年に、男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業の取得しやすい雇用環境整備および労働者に対する個別の周知や意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置となる改正がなされました。

本研究では、改正育児・介護休業法施行以降の男性の育児休業の取得に対する意欲や思いを明らかにすることを目的としました。

方法

研究対象は、産褥1か月健診で同意を得た褥婦とその夫(パートナー)390組を対象としました。方法は無記名自記式質問紙調査で、期間は2023年8月~12月でした。分析方法は、記述統計と産後パパ育休に関する思いの記述内容を質的帰納的分析しました。

本研究は、大分県立看護科学大学研究倫理・安全委員会の審査、承認を得て実施しました(承認番号:23-28)。

産後パパ育休とは、出生時育児休業のことで、2021年改正育児・介護休業法により創設され2022年10月1日から施行されています。1歳までの育児休業とは別に、男性の育児休業取得促進のため、取得ニーズが高い、子の出生後8週間以内に分割して2回、4週間まで取得可能な休業制度です。

結果

質問紙は166部回収(回収率42.6%)し、有効回答157部(有効回答率40..2%)でした。

年齢は平均33.17歳±5.5歳、結婚年齢は、平均29.33歳±4.07歳、子の人数は平均1.76人でした。

育休の取得(n=147)については、育休の取得予定58人(39.5%)非取得予定は89人(56.7%)でした。育休の取得希望(n=105)はとても取りたいが70人(67.3%)、やや取りたい28人(26.9%)、あまり取りたくない7人(5.8%)、全く取りたくない0人(0%)でした。産後パパ育休の取得(n=155)については、取得予定51人(32.9%)、非取得予定が、104人(67.1%)でした。

産後パパ育休の取得希望(n=49)は、とても取りたい37人(75.5%)、やや取りたい10人(20.4%)、あまりと取りたくない2人(4.1%)、全く取りたくない0人(0%)でした。

産後パパ育休に関する思いについて、記述から抽出された思いは、<取得できない理由> <取得しない理由> <取得希望の理由> でした。

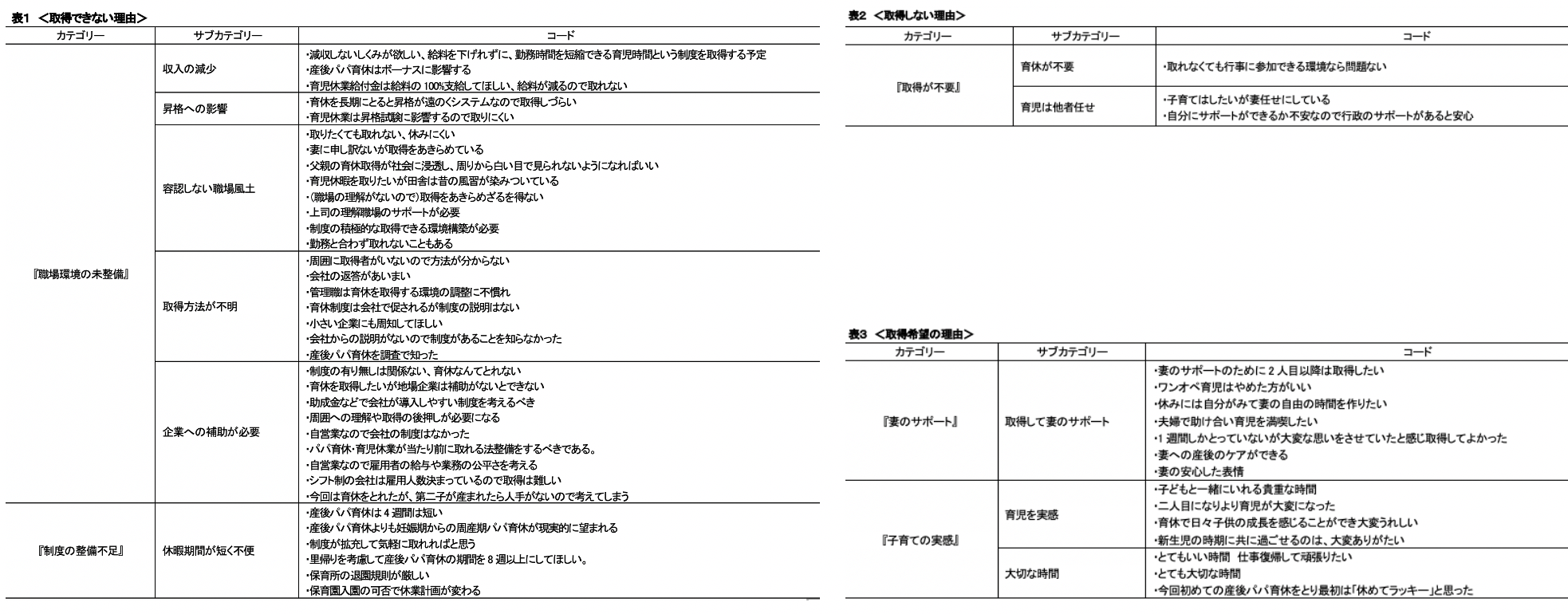

<取得できない理由>には、『職場環境の未整備』、『制度の整備不足』というカテゴリー(表1)があり、<取得しない理由>は、『取得が不要』というカテゴリー(表2)、<取得希望の理由>には、『妻のサポート』や『子育ての実感』というカテゴリーがありました(表3)。

考察

育休の取得率については、育休、産後パパ育休ともに取得予定を30%を超えており、目標達成が見えてきましたが、その実態は、希望であり未だ非取得予定が大半を占めています。

<取得できない理由>として『職場環境の未整備』、『制度の整備不足』がありました。依然として職場環境の未整備によって「収入の減少」「昇格への影響」「容認しない職場風土」がありました。また、法改正に及ぶ政府の推進の一方で、『取得方法が不明』、会社に問い合わせても詳細を把握していなかったり、今回の調査ではじめて知ったと、この制度を知らない人もいました。さらに、『企業への補助が必要』で補助金や要員の不足など制度を導入するための企業への支援を期待する思いもありました。これらは改正前の調査1)と同様の結果でした。利用に及んでも『制度の整備不足』によって期間が短く、取得しても「休暇期間が短く保育園入所に影響する」といった制度利用が現在の家事育児生活への支障を及ぼし活用しづらいとの思いもあり、利用者の生活実態に即した取得しやすい方策が求められていました。

取得予定の人や、すでに取得をした人による<取得希望の理由>では、妻によるワンオぺ育児の負担や育児そのものは夫婦で行うべきで、『妻のサポート』であると考えていました。また、取得した人は、子供といられる貴重な時間、子どもの成長を感じることができうれしい、とてもいい時間であると『子育ての実感』をし、価値を感じていました。妻への思いやりを述べたり、職場に感謝するなど満足感が高く家事育児への意識は変化をもたらしていた。しかし非取得者は、取得希望があっても、いまだに取得が実現しない現状があり、夫が働く現場の意識の改革や企業に応じた柔軟な制度適用の可能性を推進する方策の必要性が示唆されました。

1)厚生労働省委託事業 令和2年度 仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業 仕事と育児等の両立支援に関するアンケート調査報告書 〈厚生労働者調査〉