助産学コース

助産学コース(修士課程実践者養成)

- 1:助産学コースとは

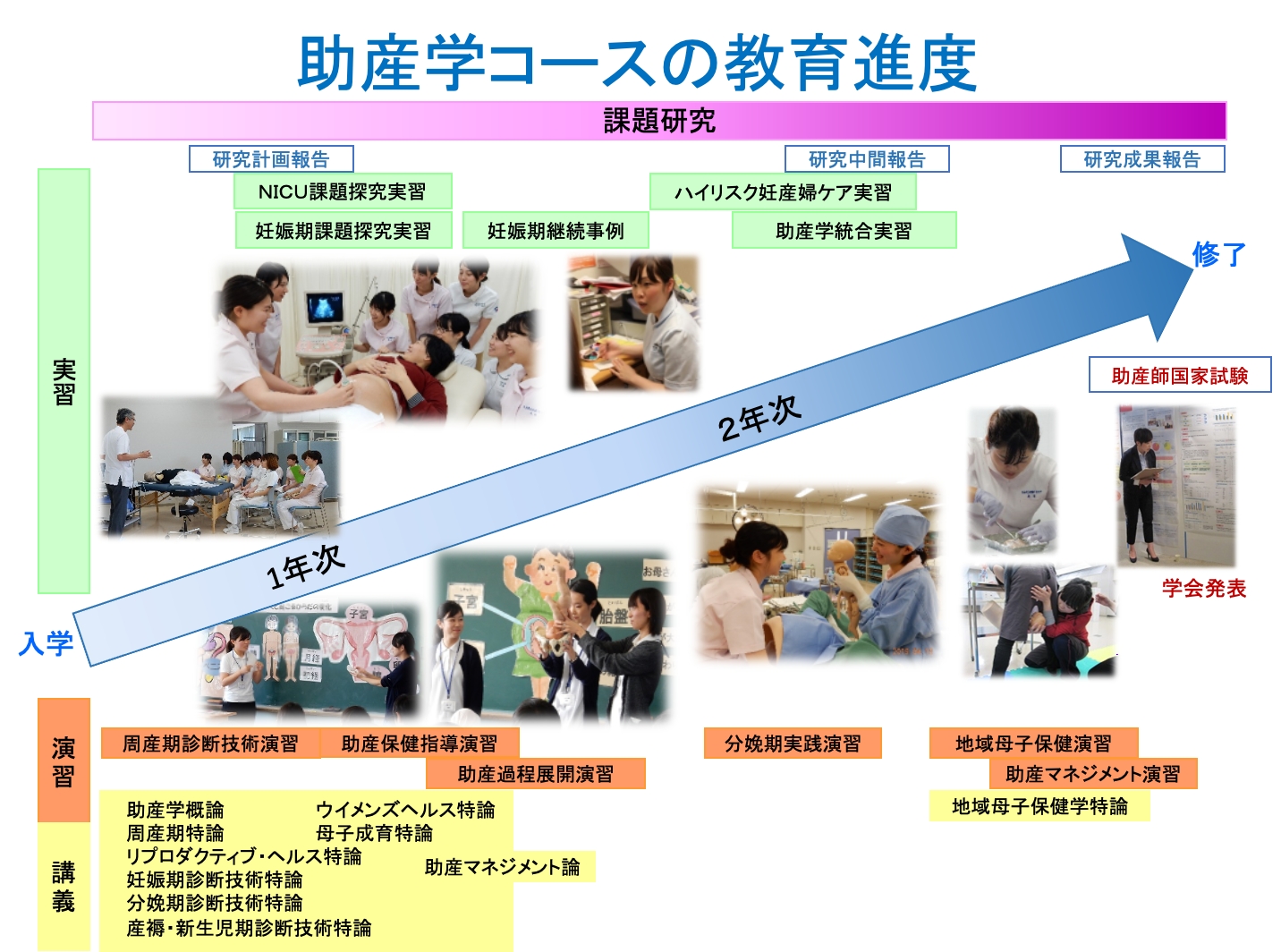

- 2:助産学コースのカリキュラムの流れ

- 3:社会に求められる助産師

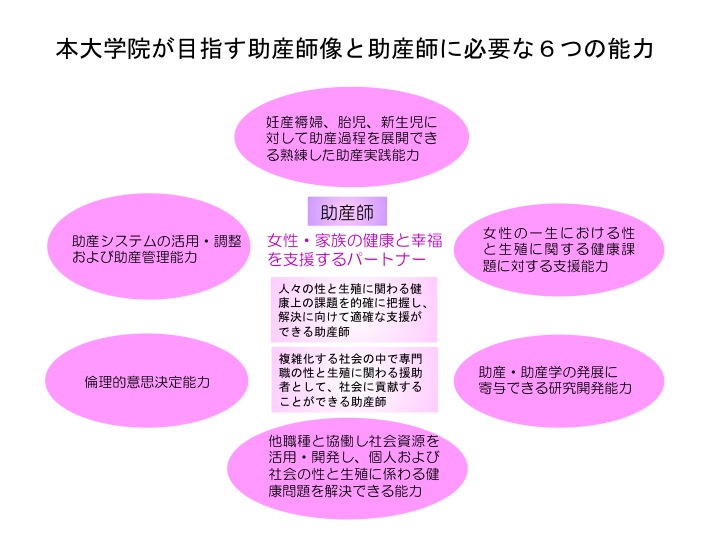

- 4:助産師に必要な6つの能力

- 5:助産学コース アドミッションポリシー,カリキュラムポリシー,ディプロマポリシー

- 6:助産学研究室の紹介

助産学コースとは

少子高齢化や周産期医療に対するニーズの多様化などの社会的背景及び助産師学校養成所指定規則における修業年限が一年以上に改定されたことを受けて、従来、学部教育で実施していた助産師教育を二年間の大学院教育へ移行しました。本コースでは、助産システムにおいて助産師が専門職として社会に対して果たすべき役割について理解し、高度な周産期母子医療に対応すべく、ハイリスク妊産褥婦を含めたマタニティケア能力を修得する内容を教授します。また、リプロダクティブヘルスを推進するために女性の性と生殖に関わる健康問題に対応できる能力を修得し、他職種との連携や協働、社会資源の活用を図ることができる助産師を育成します。本コース修了時には、助産師国家試験受験資格が与えられます。

助産学コースのカリキュラムの流れ

社会に求められる助産師

- 産科医の不足、産科施設の集約化による分娩施設の減少などにより、助産師には産科医との役割分担を行いながら産科分野での活躍が期待されている。

- 助産師が正常の妊婦健康診査と分娩を担うことで、妊産婦の多様なニーズに応えることが可能となり、結果として産科医の負担軽減につながる。そのためには、妊婦健康診査時の正常・異常の判別だけでなく、分べん時の緊急事態に対応できることが必要となる。

- 近年推進されている院内助産所や助産師外来では、医療機関内という特性からリスクの高い妊産婦にも対応していくこととなり、助産師はより高い助産診断能力とともに医師との連携が重要となってきている。

- 出産年齢の高齢化により、ハイリスク妊産婦が増加し、外来における妊婦健康診査からMFICU(母体・胎児集中治療室)等において産科知識と合わせた妊娠・産じょく期の生活支援に対する役割の期待も高くなっている。

- 思春期からのSTI(性感染症)予防やDV(家庭内暴力)・子ども虐待の予防と対応など、女性の性に関わる課題に対する助産師の活躍も期待されている。

助産師に必要な6つの能力

助産学コース:アドミッションポリシー,カリキュラムポリシー,ディプロマポリシー

実践者コース共通アドミッションポリシー

実践者養成コースでは次のような人材を求め、コース別にアドミッションポリシーを定める。

- 看護学の基盤を有し、優れたコミュニケーション能力、高度な専門的実践能力と問題解決能力を身に付けようとする意志と探求心をもつ人

- 幅広い視野をもち、社会に目を向け、保健医療福祉分野の発展・改革のための研究能力を身につけたい人

助産学コース:アドミッションポリシー

助産とは、女性と家族の主体性を重視した安全安楽な出産への援助を中心とした、人間の生涯を通した性や生殖に関わる保健活動である。現在、周産期医療現場では、母子の生命を脅かす予期せぬ出来事や多重課題が山積しているので、本大学院では、高度な判断力と実践力をもつ自律した助産師を育てることをめざしている。そこで実践者養成コース共通のアドミッションポリシーに加え、次のような人材を求める。

- 助産の専門的知識を基盤にした臨床推論能力と助産観を身につけようとする強い意志と自己学習能力をもつ人

- 生命の誕生や存続への感性と倫理観をもち、予期せぬ場面にも柔軟な対応ができる人

助産学コース:カリキュラムポリシー

1)教育課程の編成方針

学生は、DP1.「妊産褥婦、胎児、新生児に対して助産過程を展開できる自立した助産ケア能力」を身につけるため、1年次前期から妊娠・分娩・産褥・育児期における健康問題に対してエビデンスに基づいて助産過程を展開するために必要な特論や演習科目を学ぶことで、助産師として妊産褥婦に寄り添いケアを行う能力を高めます。

DP2.「女性の一生における性と生殖に関する健康課題に対する支援能力」を身につけるため、女性のライフサイクル全般における健康問題や心理・社会問題を学ぶために専門分野に精通した講師による特論科目を学び、さらに演習で支援内容・方法を学ぶことで、この能力を高めていきます。

DP3.「他職種と協働し社会資源を活用・開発し、個人および社会の性と生殖に係わる健康問題を解決できる能力」の基礎を醸成することを目指し、関係機関との調整・連携、社会資源の活用を学ぶために専門分野に精通した講師による特論科目を学び、1年次後期からの臨地実習を中心にその能力を高めていきます。

DP4.「助産システムの活用・調整および助産管理能力」の涵養を目指し、助産師が専門職として社会に対して果たすべき役割について理解し、自己の助産観を構築するための特論や演習科目、2年次の助産学統合実習を中心にその能力を高めていきます。

DP5.「助産・助産学の発展に寄与できる研究開発能力」を育むために、学生のリサーチクエッションを基盤に看護科学研究特論や課題研究等の科目やゼミでのディスカッションをとおして幅広い視野で思考し、その能力を高めていきます。

DP6.「意思決定を支援する倫理観」を身につけるため、1年次からの特論、演習科目を学び、臨地実習における多くの人との出会いからの学びや課題研究を主体的に実践することを通して、その能力を高めていきます。

2)学修方法・学修過程

助産学コースの科目は、専門科目46単位と共通科目10単位以上、特別研究5単位から構成されています。専門科目は、1年次後期からの臨地実習までに、妊娠・分娩・産褥・育児期における健康問題や女性のライフサイクル全般における健康問題、助産管理に関する学修を行います。同時に、周産期の臨床思考を身につけるために段階的OSCEを実施します。入学時から専門科目と並行して共通科目(夜間開講)を学修します。共通科目は、選択制で各自の関心を深め幅広く看護を探求します。課題研究は、入学後に指導教員が決定します。1年次早期から文献検索を行いゼミに参加して、研究テーマを絞り込み1年次末までにデータを収集します。専門科目のうち、臨地実習は1年次後期から「NICU課題探究実習」、「妊娠期課題探究実習」、2年次は「ハイリスク妊産婦ケア実習」、「助産学統合実習」があり、医師や助産師の直接指導を受けながら実践力を身につけられるように実習期間を十分確保しています。妊娠・分娩・産褥・育児期を継続して支援する能力を養うため、継続事例を 3 例うけもち、10例以上の正常分娩介助を実施することを目指しています。また、2年次の演習は地域に戻った母子のアセスメントとケアを実践するための科目としており、母子への切れ目のない支援を経験します。

3)学修成果の評価

学修成果は、「修了判定・学位授与の方針」に定められた項目を達成するために、学則別表に示された科目において、目標とする学修の到達度がどの程度であったかを示すものです。したがって学修成果となる各科目の目標はそれぞれの科目において設定しています。助産学コース全般の特論科目の評価は原則として、筆記試験、レポート、発表や授業の取り組み姿勢を総合的に評価します。演習科目は、OSCE、小テスト、ワークショップにおける発表、授業の取り組み姿勢を総合的に評価します。実習科目は、実習記録物、実習態度や取り組み姿勢を総合的に評価します。最終的に科目ごとの成績評価を履修規程の第9条に示す4段階で行います。

助産学コース:ディプロマポリシー

本コースでは、以下のような能力を身に付け、かつ所定の単位を修得した学生には、博士課程(前期)の学位(修士(看護学))を認定する。

- 妊産褥婦、胎児、新生児に対して助産過程を展開できる自立した助産ケア能力

- 女性の一生における性と生殖に関する健康課題に対する支援能力

- 他職種と協働し社会資源を活用・開発し、個人および社会の性と生殖に係わる健康問題を解決できる能力

- 助産システムの活用・調整および助産管理能力

- 助産・助産学の発展に寄与できる研究開発能力

- 倫理的意思決定能力