助産学

助産学研究室紹介

助産師は、女性と家族の主体性を重視した安全安楽な出産への援助を中心とした、人間の生涯を通した性や生殖に関わる保健活動を実施する専門職です。本学では、社会のニーズに応える、より専門性の高い自律した助産師の育成を目指し、全国に先駆けて、大学院で助産師教育を行っています。

本研究室では、正常・異常に関わらず、すべての妊産褥婦および新生児への科学的根拠に基づいた助産診断と助産ケアの実践ができる専門性の高い知識と技術を学びます。また、高度な周産期母子医療に対応する判断力と実践力を身につけ、広い視野で活躍できるよう段階的に学びを深めることができます。今後強化されるべき助産師の役割と機能を習得できるように高機能シュミレーターや充実した実習など、特長的なカリキュラムによる教育に取り組んでいます。

さらに、豊かな感性と科学的視点の両面から、生命の誕生や存続への課題を捉え、助産学の発展に寄与できる研究開発能力を身につけることができます。

教員紹介

4名の教員が専門性を活かして、皆さんの学習を支援しています。

*日本助産評価機構の助産実践能力習熟段階(クリニカルラダー/CLoCMiP)®レベル3の認証を受けている教員です。

| 教授 | 梅野 貴恵(うめの よしえ)* |

|---|---|

| 准教授 | 樋口 幸(ひぐち さち)* |

| 助教 | 姫野 綾(ひめの あや)* |

| 臨時助手 | 宇留嶋 佳子(うるしま よしこ)* |

担当科目

| 1年次 | 2年次 | |

|---|---|---|

| 講義 |

|

|

| 実習 |

|

|

学部

学部教育も、講義・演習・実習・卒業研究を担当しています。

- 看護技術演習(第1段階、第2段階、第3段階)

- 看護スキルアップ演習

- 総合看護学実習

- 看護科学研究

- 原著講読

- 卒業研究

講義・演習の様子

小学校での「いのちの授業」 外来での保健指導 新生児蘇生法Bコース取得

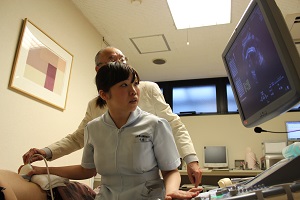

超音波診断装置を用いた助産診断 フリースタイル分娩演習 会陰縫合演習

2025年度新入生を迎えて

2025年度、新入学生8名を迎えて気持ちも新たにスタートしています!

入学時レクリエーションとして昼食会をしました。食事のテーマを決めから買い物、調理、片付けまで協力して行いました!

みなさん健康管理をしっかり行い、充実した大学院生活を送りましょう♪

講義のほかにアロマやマタニティービクス・マタニティーヨーガなど、様々な視点で対象を捉えケアにつなげることを学んでいます!

2年生は、お産の介助から産後の母児のケアを行う助産学統合実習に向けて、時間を見つけては練習に取り組んでいます。たくさんの命の誕生に立ち合わせていただくことに感謝してがんばります♪

自主練習に励んでいます!

大学院:課題研究テーマ一覧

2024年度

- 高脂肪摂取の方法が妊娠マウスの腸内細菌叢に与える影響についての文献的検討

- 大分県の産後ケア事業の実態-委託施設のない市町村に焦点を当てて-

- 4年制看護大学女子学生の妊孕性知識と妊娠に関する健康行動との関連性について

- 新生児期におけるおむつ内の保湿スキンケアと皮膚状態との関連

- 韓国の産後調理院を利用した母親の心身の回復を促進したケア

- COVID-19感染症を経験した産科クリニックの助産師が理想と考える母親学級のあり方 -コロナ前・コロナ禍・現在の母親学級の実態調査を通して-

- 出産後1か月時に混合栄養を行っていた母親が母乳栄養へ変更したきっかけとその背景

2023年度

- ラオス人民民主共和国カムアン県サイブートン郡の農村部に在住する女性のMenstrual Hygiene Managementの実態と課題

- 多胎児を持つ母親の乳幼児期における育児の困難感の実態

- 産後の10代母親に対する助産師の支援の実態と困難感

- つわり症状に対する夫の意識とサポートによる妊婦の満足感

- 妊婦のヘルスリテラシー能力と関連要因に関する研究

- 若年未婚女性の月経随伴症状における婦人科受診に対する意識と受診行動に影響を及ぼす要因

- 生後1年未満の子どもをもつ父親の産後うつと仕事との関連

- 産後の母親の産後ケア事業利用に対する認識と利用上の困難に関する研究

- 清拭素材別による腫瘍壊死因子Tumor necrosis factor-α発現の比較

- 在留インドネシア人ムスリム女性の日本での出産体験の認識とニーズ

2022年度

- 新生児期のおむつ皮膚炎と腸内細菌叢との関連

- 看護学生の月経前症候群とレジリエンスの関連

- 妊孕性に関する知識の定着度と月経の管理及び婦人科疾患の受診行動との関連

- 保育所に入所する子どもをもつ母親の卒乳・断乳時期の支援の実態とニーズ

- 妊婦における産後ケア事業の認知度および利用への意識

学部:卒業研究テーマ一覧

2024年度

- 育児不安・困難感と育児満足感の要因における類似点と相違点からみた母親支援のあり方に関する文献研究

- 異なる洗浄方法における臀部の清潔保持と摩擦刺激に関する比較

- 看護大学生の大学入学までの性教育・不妊の認知と不妊教育の希望に関する実態調査

- 湿潤環境における清拭操作が皮膚バリア機能に及ぼす影響

- 立ち会い分娩をする夫への産前教育に関する文献検討

2023年度

- 微酸性電解水を用いた新たな哺乳瓶の洗浄・消毒効果の検証

- 乳児用スキンケア製品の特徴量可視化の試み

- COVID-19感染症流行前後における医療職者の父母に対する児への愛着形成支援の現状~妊娠中から産後3か月までの文献検討~

- 母乳育児自己効力感尺度を用いた母乳育児支援に関する文献レビュー

2022年度

- 新生児期における額部の皮膚トラブル発症は予測できるのか?-皮膚バリア機能ならびに炎症性サイトカインに着目して-

- 多胎児をもつ親の育児不安と育児支援のあり方に関する文献検討

- 母親のレジリエンス関連要因についての文献研究

- 時代の変遷による母親学級の現状や課題とafterコロナで求められる母親学級に関する研究

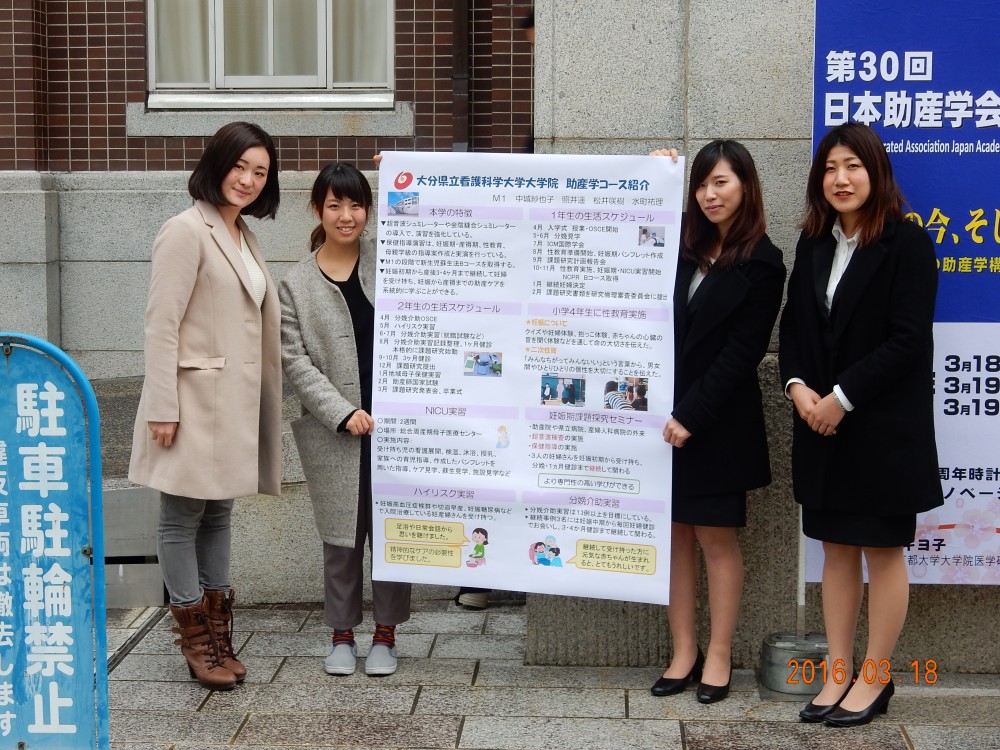

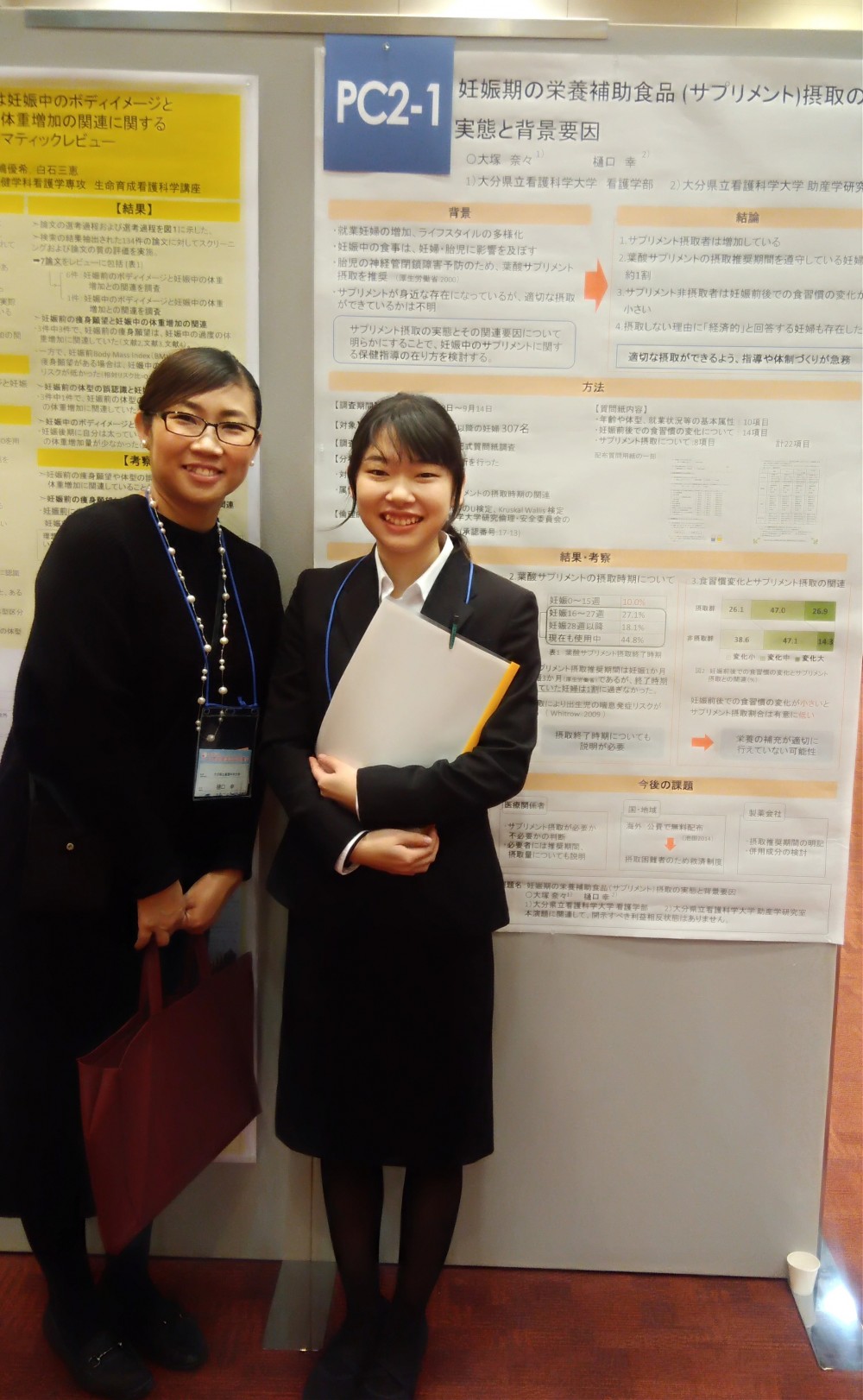

研究成果の発表

卒業研究・課題研究ともに、国内外の学会発表や学術誌への投稿を行い、積極的に社会への還元を行っています。

卒業論文や修士論文の発表風景

教員も国内・外の学会で研究成果を発信しています。

宮崎文子名誉教授が、日本助産学会から功労賞を授与されました!

本学の名誉教授である宮崎文子先生は、一般社団法人日本助産学会創設より理事を3期歴任され、大分県(別府市)で開催された第21回の学術集会では会長を務められました。これまで助産学の向上と発展に尽力された功績を称え、功労賞を授与されました!

樋口幸先生が筆頭著者である論文が、「2017年日本母性衛生学会 学術奨励賞」を受賞しました!

【受賞タイトル】生後1か月児の皮膚状態と母親の認識との比較研究(母性衛生第57巻4号掲載)

樋口幸先生が筆頭著者である論文が、「2019年看護理工学会 奨励賞」を受賞しました!

【受賞タイトル】Detection of inflammatory cytokines by skin blotting as an objective measure of neonatal skin problems(看護理工学会誌6巻1号掲載)

修了生の修士論文が、「2024年日本母性衛生学会 学術論文優秀賞」を受賞しました!

【受賞タイトル】清拭素材の特性がヘアレスマウスの皮膚バリア機能に与える影響(母性衛生第64巻1号掲載)

樋口幸先生が「2024年看護理工学会 優秀演題賞」を受賞しました!

【受賞タイトル】新生児期の腸内細菌叢の変化とおむつ皮膚炎発症との関連

研究室イベント

よく学び、よく遊ぶ!!をモットーに、自然や四季を感じながら、心もリフレッシュして人間として成長できるイベントを企画しています。

五感を使って”旬”を感じる&味わう

もちろん講義・演習、研究・学会発表など、学習も全力で!!そして・・・そのあとのお楽しみ♪

頑張った後の打ち上げも楽しみです♡

大学院生・修了生との語る会(交流会)

一年に数回、助産師志望の学部生と助産師専攻している大学院生との交流会を行っています。大学院生に進学後の生活や講義などについて、お茶を楽しみながら気軽に相談できる機会になっています。興味はあるけど不安、大学院と専門学校で迷っている方々も、ぜひ参加してみてください。

また、修了生を大学にお招きして大学院生との交流会も行っています。様々な施設で勤務している先輩たちから、実習・就職活動のアドバイスや、実際に臨床で大学院での学びがどのように活かすことができているのか具体的なお話をしてもらっています。懐かしい先輩が、助産師としてキラキラ☆彡輝いている姿をみて、「今学んでいることの重要性を実感した」「実習へのモチベーションが上がった」「私も先輩みたいになれるように頑張りたい!」等、在学生も目をキラキラさせています☆彡

先輩たちからのメッセージ!

入学する前は2年間の大学院は長いなぁと思っていましたが、実際はあっという間でした。仲間と出会い、お互いに刺激し支え合いながら過ごした2年はとても充実した大切な時間です。(Kさん)

チューター制でM1とM2がペアになっているので、県外出身でも大学のこと勉強のこと、生活のことなど相談しやすい環境でした。また、先生方はちょっとした変化に気づくほどいつも優しく見守り、時には愛情をもって叱ってくれたことで、困難も乗り越えることができました。助産師としてだけでなく、人として社会人としても成長できたと感謝しています!(Kさん)

高い志を持って大学院に入学してきた仲間が多く、自分自身も授業や実習に意欲的に取り組むことができました。また、悩んだ時には先生方や実習先の指導者さんなどが、理解できるまでとことん指導してくださるため、とても学びやすい環境だと思います。(Mさん)

2年間かけて、授業や実習は実際の妊娠・出産・産褥の流れで行っていくため、とても分かりやすかったです。また本学の特徴の1つでもある、妊娠初期から分娩・産後3か月まで継続して受け持たせていただく継続事例さんとの関わりはかけがえのない宝物です。お腹の中から赤ちゃんの成長を一緒に感じ、悩みを共有しながら過ごした時間、無事に元気な産声を聞いた時の感動、少しずつ親として自信と覚悟のある表情に変わっていくご両親の力など、この大学院だからこそ学べたことを大切にしていきたいです!(Tさん)

2年間で特に強く印象に残っていることは、「対象者を知ること」の大切さとむつかしさです。ひとりひとり生活背景も分娩に対する思いも異なる対象者さんに、助産師として安全で対象者の望むよりよい妊娠生活、出産を行うためにはどうすればよいかと考えながら実習を行いました。そのためには、5感を使ったり、対象者の目線で気持ちを傾聴し寄り添ったりして、対象者を知り、二人三脚で同じ目標に向かっていくことがよりよい出産につながると実感しました。(Mさん)

1年次には看護研究や、看護管理、倫理などの他領域の院生との共通科目を学びながら、看護の専門職としての視野を広げることができます。また、技術面でも段階的OSCEの実施により、清潔操作や沐浴、導尿などの基礎看護技術から分娩介助まで臨床での実践を想定した技術チェックだったので、実習場で戸惑うことが少なく実施ができました。(Mさん)

分娩介助実習では妊娠初期から分娩、産後まで継続して受け持たせていただくことができるので、妊娠時期に応じたケア、妊娠経過がいかに分娩や産後に影響してくるかを関連させて考え自宅に戻ってから必要な支援は何なのかまでをしっかりと学ぶことができました。また、実習施設の指導者さんからも丁寧に実践的なアドバイスをいただけるので、なりたい助産師像や助産観が明確になりました。(Sさん)

大学院は学部のときと違い、助産師を目指す仲間と少人数で励まし合いながら学ぶことができ、先生方もいつも優しくときに厳しくご指導してくださるため、ここで助産師を目指して本当によかったと思える学びがたくさんできました。(Mさん)

新生児の取扱いは苦手でしたが、実践を想定した演習や、新生児蘇生蘇生法(NCPR:Bコース)を取得したことで自信がつきました。周産期センターに就職を希望しているので、将来活かしていきたいです。(Tさん)

超音波シミュレータで胎児の推定体重を算出したり、会陰縫合シミュレータや鶏肉を用いて実際に縫合の手技を学ぶことができて、進路の選択肢の幅が広がったと思います。(Iさん)

高機能シミュレータが充実しているので先進的な医療機器を用いた診断技術が学べます。それだけではなく、鍼灸やヨガ、アロマなどの多角的視点で「人を看て、ケアする」という技術も合わせて学ぶことができて、助産学の奥深さと魅力を実感しました。実際に実習を通して、妊娠は病気ではないので、より健康的にその方の持っている力を引き出すためには色々な知識と技術が必要だと痛感したので、これからも深めていきたいと考えています。(Mさん)

小学校でのいのちの授業(性教育)を実施させてもらいました。とても緊張しましたが、児童たちが内容にとても興味をもってくれ、積極的に参加してくれる様子や大事そうに赤ちゃん人形を抱っこする様子をみて、性に関することや命の大切さを伝えていくことの重要性を感じ、地域での助産師の活動や役割について学ぶことができました。(Tさん)

大学院では研究力を養うことができたと思います。臨床現場でも現状を把握し実際に活動していくうえで研究力は求められます。興味や疑問をどのように形にし、調査して解決に導くかという方法を学ぶことができたので、今後の助産師としての活動を深めていけると感じています。(Yさん)

2年間の大学院生活では保健師、診療看護師、研究者等、同じ看護職でも活動する場やめざす場所が違う仲間との出会いも大きな財産になると感じました。保健・医療・福祉を志す者が集い、一緒に学ぶ機会が得られることも大学院だからこその強みなのではないかと思います。(Yさん)

お知らせ

本学の助産学教育が「助産雑誌 第70巻12号」「助産師 第76巻1号」に掲載されました!

カリキュラムの特色や教育内容、学生の声等が写真やイラストを用いて分かりやすく紹介されています。本学附属図書館にもありますので、是非一度ご覧ください♪